|

|

第一章 神经科学与神经网络

第一节 神经科学简介

神经科学研究的主要目标是理解精神、情绪以及智力活动的生物学基础,探索发育过程中形成的神经回路是如何让生物体可以感知外部环境、形成记忆,以及相关经验是如何来指导行为的。为此科学家运用生命科学、物理科学、信息科学等综合手段,从分子、细胞、心理、计算网络等多个层面,对神经系统的结构、功能、形成和病变等方面进行研究。

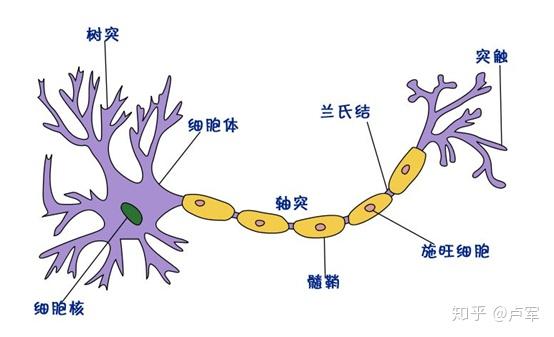

近五十年来,阐明脑功能及其运行机制的新成果深刻地改变了人们对脑工作原理的认识。Golgi通过银染色法观察到了单个神经细胞的完整图像,而Cajal发现了神经细胞的树突与轴突结构以及神经细胞的信号传递方向,Sherrington铸造了突触概念,同时分析了神经系统的整合作用。Adrain的神经信息编码理论指出,不论脑功能如何复杂,神经元之间的交往都依赖“全或无”式的动作电位。有关神经信息传导的机制在Helmholtz等人工作的基础上形成为膜学说,随后人们又发现神经兴奋是由于神经细胞膜电位的去极化与复极化的反复进行而产生的,Hodgkin等人还因此提出了关于钾通道和钠通道的离子学说、神经元学说及膜电位理论解决了一个神经元与另一个神经元之间的兴奋是怎样传送的问题,而突触化学传递的理论解决了兴奋传递的机制问题。

二十世纪初条件反射学说和实验模式的建立,为研究神经活动与记忆、情绪、心理的关系奠定了基础,另外有关大脑两半球的功能不对称性,前额叶的高级功能,感知、记忆、学习的机制等问题的研究正在深入。最近的研究发现大脑的海马区域对我们的记忆起到关键作用。记忆的物质基础可能是一种叫NM2DA的递质受体,而记忆的巩固则与另一种被称为CREB的蛋白质有关,以上所有的成果构成了脑活动的基本原理,它们对AI计算模型与算法开发有着至关重要的意义。

第二节 认知神经学与认知心理学

认知科学经历了三个重要的发展阶段,出现了物理符号论、联结理论、模块理论和生态现实理论等四大体系。它们分别与认知神经科学中的检测器与功能柱理论、群编码理论、多功能系统理论和基于环境的脑认知功能理论相对应。认知神经科学是二十世纪50年代在西方兴起的,包括无创性脑功能成像技术与清醒动物认知等研究方法。认知心理学是认知科学的另一个重要分支,主要研究范畴包括那些目前不能观察的认知内部机制和过程,如记忆的加工、存储、提取。它将人看作是一个信息加工的系统,认为认知就是信息加工,包括输入信息的编码、贮存和提取的全过程。

认知神经科学家更想了解一个认知过程是如何在大脑里面展现出来的,包括在大脑空间上的位置(注意不是某个认知过程和某个大脑区域的一一映射),在大脑活动区域时间上的变化或者生理电学上神经元动力变化等等,以及不同大脑区域之间的白质连接。他们试图通过近距离观察大脑的活动来了解所有认知过程的机理。现代认知心理学的主流是以信息加工的观点研究认知过程,心理学家可能先忽略大脑的活动,只做行为实验,然后通过实验的结果来发展理论,最后再去验证这样的理论是不是可以被认知神经学的实验所支持。现在越来越多的研究者用贝叶斯等统计计算模型来研究各种认知问题,所以数学建模也成为认知心理学中很重要的研究方法。

最初,认知心理学家们相信认知可以分解为一系列阶段,每个阶段都是一个对输入的信息进行某些特定操作的单元,信息加工系统的各个组成部分之间都以某种方式相互联系着,而行为反应则是这一系列操作的产物。但这种时间序列加工的观点越来越受到平行加工理论和认知神经心理学其它理论的挑战。

第三节 计算神经学与动力学系统

计算神经学是一门使用数学分析和计算机模拟的方法在宏观、介观和微观三个层次上对人脑神经系统进行模拟和研究,重现其各种基本特征的交叉学科。它从神经元的真实生物模型出发,研究它们之间的动态交互关系并建立量化的计算模型理论。计算神经学从计算角度的来理解脑的组织结构和神经类型,研究非程序的、适应性的信息处理的本质和能力,并借此探索新型的信息处理机理和途径。

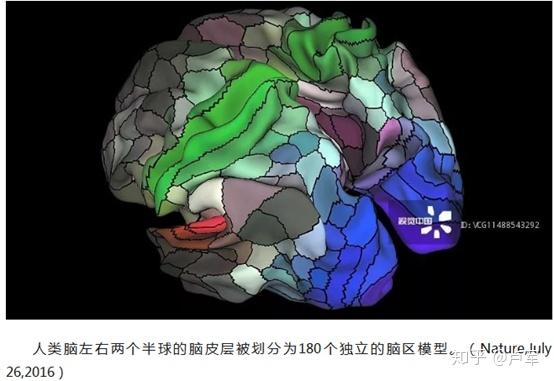

人类神经系统是一个异常复杂的动力学系统,具有多层时空结构和多种反馈机制,对它的行为不能仅仅依靠直觉来理解,必须进行定量分析。八十年代以来,计算神经学的研究取得了很大进展。Hopfield引入Lyapunov函数(计算能量函数),给出了网络稳定的判据,为超大规模集成电路和神经计算机的研制奠定了基础;同时它还可用于优化计算,开拓了神经网络用于计算机的新途径。甘利俊一在神经网络的数学基础理论方面做了大量的研究,包括统计神经动力学、神经场的动力学理论,还在信息几何化方面做出了一些奠基性的工作。人类的大脑皮层是一个广泛连接的巨型复杂系统,其计算是建立在大规模并行模拟处理的基础之上,具有很强的容错性和联想能力,善于概括、类比、推理。人类大脑功能受先天因素的制约,但经历、学习与训练等后天因素也起着重要作用,很多智力活动并不是按逻辑推理方式进行的,而是由训练形成的。

目前对人脑工作机制的了解仍然很肤浅,必须在基本原理和计算理论方面进行更深刻的探索。对人脑神经系统的物理结构、信息加工、学习机制、工作机理等各方面的分析研究与仿真,是帮助我们创造出具备自组织、自适应智能大脑的关键环节。这方面的发展还会对智能科学、信息科学、认知科学、神经科学等产生重要的促进作用。

第四节 神经生物学与生物的神经系统

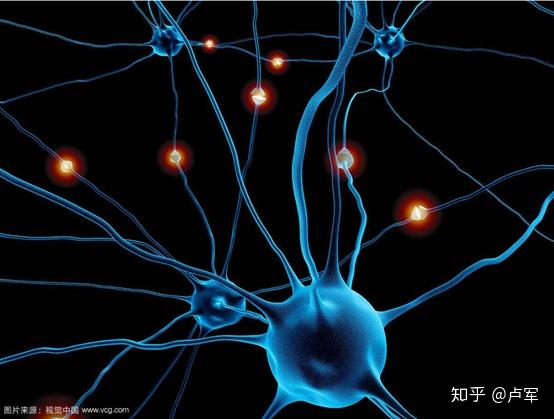

神经生物学主要是以解剖为手段,从分子、细胞等微观层面研究神经元的突触传递和调控、感觉信息处理、神经性疾病等生理生化的问题。神经系统的基本组成单元是神经元,在人脑中有上百种类型,可粗略分为抑制性和兴奋性两大类。神经元必须通过突触相互连接所形成的神经回路,才有可能实施某种功能。组成神经回路的细胞数,少则几百,多则上万,甚至上百万。生物的神经系统能够使机体成为一个统一体,通过调整机体功能活动,使机体适应不断变化的外界环境,维持机体与外界环境的平衡。

人类神经系统中的大脑皮质得到了高度的发展,产生了语言和思维。大量神经元的活动是如何动态地进行组合、编码、加工,最终实现其功能的呢?研究表明,神经元此起彼伏的音符所产生的动态活动模式(相当于音乐中的旋律),对实施神经系统的功能具有关键意义。科学家正致力于研发高分辨率的成像技术,从而有可能同时对大量神经元的活动进行卓有成效的记录与分析。纳米技术、电子探针等新技术有望在这个领域取得突破。如果应用这些技术来记录人和动物行为,就有可能使科学家在探索大脑奥秘的过程中不断向前推进。美国脑研究计划中有一句生动的口号:记录神经回路中每个神经元的每个动作电位,同时记录大量神经细胞的状态固然是重要的,但更重要的是找出神经回路活动如何实现机体功能的模式与机制。

从柏拉图到笛卡尔都认为身体和心智是分离的,心脑二元论曾经长期占据着统治地位,他们不认为精神活动是大脑神经系统活动的产物。但是现在,绝大多数神经科学家都认为精神活动的物质基础是大脑的神经活动。在人脑高级功能的研究方面,最有希望的是运用非线性随机混沌理论来认识与解释人类学习、记忆与适应等智能现象的形成与运作机制。

第五节 行为遗传学与分子生物学

行为遗传学是行为科学与生物遗传学的交叉学科,研究生物基因类型对有机体行为的影响,观察在行为形成过程中遗传和环境之间相互作用的规律,探索有机体重要的行为或心理物质(如学习、智力、精神病症等)与遗传的关系。研究发现,人类的学习记忆至少由五个以上的脑功能系统分工合作来实现多重记忆和多种学习模式。学习中的刺激程度和学习之间的间隔期都决定了学习效果和长时记忆的形成。从学习到记忆都必须有脑内记忆相关的基因调节蛋白的激活和基因表达,而行为水平上所须的时间恰好与基因调节蛋白激活所需时间惊人一致。

介于行为科学和生物分子水平研究之间的细胞学研究表明,脑的个体发育中,突触形成需要一定的神经化学环境,包括神经递质和神经生长因子。因此作为学习记忆神经生物学基础而言,突触可塑性的研究,已成为近年教育相关脑科学所关注的重要课题。寻求脑发育和不同认知功能发展的关键期和可塑性是当代心理学与生理学共同热衷研究的领域。70~90年代以海马三突触体回路为先导的离体脑片实验标本与离体细胞培养和脑片标本等实验模型,都极大推动了学习记忆的分子生物学基础研究。这些研究表明,不仅多种神经递质及其受体是必不可少的神经信息传递环节,而且细胞膜的离子通道特性和细胞内信号传导系统,乃至细胞核内的基因调节蛋白,都是学习和记忆的重要分子生物学基础。

神经科学家相信可以在分子、细胞、回路和系统等层次上探索“脑如何工作”,可以对思维如何运作加以理解。这是一个科学家或任何一个追寻真理的人所能提出的最有意思,也是最重要的问题之一了。神经科学家发现的不仅仅是大脑对世界被动的认识,这些知识也提供了可能预测、改变、改善和控制我们意识的精密技术。

第六节 神经信息学与类脑工程

神经信息学是脑科学和信息学这两大学科相结合的新兴边缘学科。大脑皮层在外表和结构上存在着惊人的同质性,它的所有功能都是使用相同的计算方式来完成的,包括视觉、听觉、肢体运动等能力。人类类脑计划的核心内容是神经信息学,其目标是利用现代化信息工具,将脑结构和功能的对应(映射)关系联系起来。

为此科学家希望建立统一的神经信息学数据库和涉及神经系统所有数据的全球知识管理系统,将不同层次有关脑的研究数据进行检索、比较、分析、整合、建模和仿真,绘制出脑的功能结构和神经网络联结图谱,从而解决目前神经科学所面临的海量数据问题,从基因到行为各个层次加深对大脑的理解,实现“认识脑、保护脑和创造脑”的目标。那我们怎样才能完成类脑智能的艰难挑战呢?与现有的冯诺依曼结构计算机相比,类脑计算设备的技术路线需要作出重大调整,才能从组件计算能力到系统的网络规模上渐次逼近大脑。两者具体的区别包括冯诺依曼结构采用系统同步时钟,类脑计算需要采用事件驱动模式;冯诺依曼结构运算和存储分离,类脑计算运算和存储要达到深度耦合以提高效率,减少功耗;冯诺依曼结构可以高效执行预定的精确数值运算,类脑计算要具备学习推理能力、擅长发现复杂数据中的规律和模式;冯诺依曼结构只有有限的容错性能,类脑计算需要高容错。

由于人脑不同脑区具有不同结构和功能,采用相同软硬件算法的超级计算机建立大规模神经网络,模拟整个人脑既不理想,也不合理。我们应该针对不同脑区的不同功能,设计不同结构的神经网络,模拟其学习与认知功能。此外,神经生理学的大量实验表明,人类大脑皮层各功能区域之间的关系极为复杂。在设计类脑计算机的体系结构时,解决各层次和各处理模块之间的时空关联,也是一个巨大的挑战。

第七节 梦的解析---定性和定量的方法

大脑在活动时分泌各种化学物质,促使健康器官正常活动或病变器官非正常活动,这是一种如心脏自然起搏的机械式运动。人类做梦也是由分泌物所引起,它能代谢掉过于占用“内存”的那部分刺激源,将情绪调节到平衡态。对于负担过重的大脑,梦就是一个具有治愈和解除能力的安全阀。梦不能够为我们提供预知未来的知识,但可以提供过去的知识或经验。梦的来源都是过去,然而古代人相信梦可以预示未来却也并非毫无道理。

梦既是一种生理现象,又是一种心理现象。解梦并非一件绝对迷信的事,巧合的是在孔子梦中频频出现的周公和心理学大咖弗洛伊德二者在特定梦的解释上有非常明显的共通之处。弗洛伊德指出梦是潜意识的欲望,由于睡眠时检查作用松懈,趁机用伪装方式绕过抵抗,闯入意识而成梦。梦的内容不是被压抑与欲望的本来面目,释梦就是要找到欲望的真正根源。弗洛伊德说梦的内容是由于意愿的形成,其目的在于满足意愿。每一个梦都起源于欲望,但受到了意识的防御和抵制。因此,梦有些时候会呈现出矛盾性。一些梦产生于白天所发生的一些不易引人注目的事情,一些梦则产生于印象最为深刻的一件事,而解梦的关键因素就是揭开梦的伪装。他认为,梦的不愉快性质与梦的伪装息息相关。正因为理性(或意识)对梦的主题、欲望产生了强烈的反感,试图压制它们,欲望的内容才不得不进行伪装。

《梦的解析》与《周公解梦》都只能做一些定性的描述,那么现代神经科学能不能定量的来解梦呢?遗憾的是现在我们连大脑是如何识别一条直线这么简单的事物都还不甚了解。我们非常缺乏非干扰性大量观测神经元集群活动的技术,而每一种脑功能都有大量神经元集群参与。现在最需要做的是认真地把一些基本的大脑功能给一层一层分析透彻,而不是去创造更多宏大而实际意义模糊的概念。

第八节 控制大脑做出选择的脑区及其运行机制

统计显示,人类大脑每天会做10万个决定,比如读什么专业、找什么工作、今晚是看电视还是读书等等,我们无时无刻不在做选择。2018年10月26日,《科学》报道了深圳先进院发现“大脑中动态评估信息的重要机制” 这一成果,这有望帮助我们了解那些决定人生成败的选择究竟是如何做出的,开启脑科学研究的又一重要领域。

朱英杰等人的主要实验内容包括A:嗅觉巴甫洛夫条件性学习实验范式;B:小鼠行为;C:光纤记录显示无论奖赏还是惩罚都能激活丘脑室旁核(PVT);D:电生理记录显示单个PVT神经元能够被奖赏和惩罚所激活,从而编码了刺激的显著性。科研人员的第一个发现,就是大脑中部的PVT是动态评估信息重要性的关键脑区。利用光遗传学技术结合电生理和光纤记录技术,科研人员找到了大脑中动态评估外界信息重要性的脑区域,并发现,当事件的重要性随动物内在生理状态和外部环境变化时,PVT的活动能够追踪这种变化,从而控制着学习的速率和效果。在此基础上,朱英杰与团队又进一步思考,可以通过改变内在生理状态和外部环境,来进一步研究这一机制在面对内、外在环境变化后的动态响应!不同的人在面临同样的信息时,对信息重要性的判断不尽相同;即使是同一个人,在不同的环境中面临同样的信息时,对信息重要性的判断也不是完全一样的,甚至差别巨大。

这些差别都能在PVT反应中体现吗?实验对象依然是小鼠,结果表明小鼠的生理状态影响着刺激的重要性,而且,外部环境的变化也影响着事件的重要性。判断信息的重要性是一个高级的大脑功能,它能够帮助人们更好地适应多变的环境,也控制着人们的注意力和学习能力。这一发现为人们未来研究如何提高大脑的认知和学习能力奠定了重要基础。

第九节 神经元集群与神经环路的解析技术

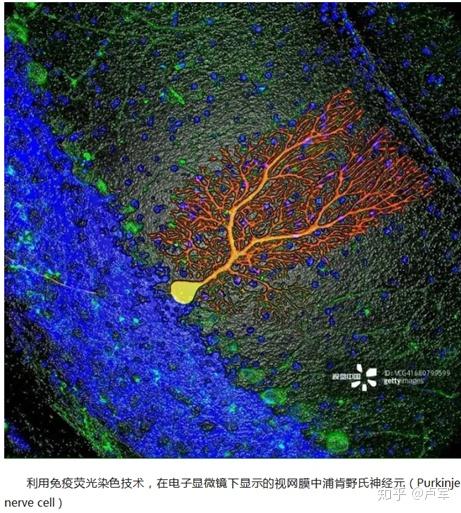

在以生物解剖、电生理信号采集与分析、光遗传学为代表的神经环路解析技术方面,利用现有工具对细胞中的各类蛋白进行定位和功能解析、对细胞信号传导事件进行操控,我们能够更快建立生物有机体不同层次生物学事件的关联。新型整体透明脑结构成像技术是使用一种凝胶取代脂质分子来保持神经元、其它脑细胞及细胞器的完整。实验通过消除脂肪可以使大脑组织透明,从而使错综复杂的大脑结构呈现出来。如果再把新型染色方法与整体透明成像技术相结合,将开启脑研究成像新时代。

通过运用新型超高分辨率、高通量显微镜这种高度并行信号处理的设备,随着时间推移,研究者可以监测到一个表达融合蛋白的神经元的神经突触生长过程,其中超高分辨率的每一帧都是在2s内测出的。如果同时利用高精度、大范围神经活动监测技术对神经元集群活动的实时观察,有望开发出新一代对细胞膜电位变化敏感、有高信噪比、能分辨单个毫秒级动作电位的荧光分子或纳米粒子探针。它可以特异性地标记各种类型的神经元,从而实现高时空分辨率、大范围神经元集群电活动的同时检测。另外利用核磁共振(MRI),辅以脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)等非入侵成像、刺激、接口技术可以满足发展解析人脑正常功能和神经精神性疾病的技术需要。科学家正在把示踪剂技术、体外检测或在体监测等技术结合来推动包括深部脑刺激术、经颅磁刺激(TMS)、脑机接口技术在内的人脑监测和刺激的技术开发。

同时,科学家正在推动对大脑高级情感认知功能的研究。解析“脑认知功能网络”是最终阐明智力及其障碍的必由之路。因为它不仅能够揭示脑的工作原理、认识人类自身,提升和扩展人的智力和创造性,还将为相关精神疾病临床干预和类脑人工智能产品研发带来巨大的潜力。

第十节 神经科学与神经网络的关系

从19世纪中后期,脑科学家们逐渐观察到不同的功能脑区,同时发现各个脑区之间有高度的联接,这种横向连接在处理多感觉信息整合时具有优势。目前著名的神经科学家大都是在解决神经元如何编码、存储和提取信息的问题,可惜这些研究都是在细胞水平而不是网络水平上进行,而这也正是人工智能做多模态整合时需要解决的问题。

从宏观层次理解大脑,可以通过核磁成像的技术得到厘米级别的神经束的走向,但单单了解神经束的走向对于理解脑功能并没有太大贡献,需要进一步细化到神经元水平。第二个是介观层面,空间分辨率要达到微米,用特殊方法来标记不同的神经元种类和功能,神经连接地图的测绘是其目前的主要工作。以微米到纳米为基本尺度,微观层面上对神经元轴突和树突的分布以及突触产生规律的研究可以得到很多有用的信息。历史上人工智能出现了三次浪潮,他们是McCulloch和Pitts在1943年提出MP神经元模型,80年代的Hopfield算法与BP算法,以及最近的深度网络学习。AI每次往上的推动都是从神经科学里得到的启发。最近蒲慕明教授也将natural BP应用到人工神经网络上面,应该会对非监督或者半监督学习有帮助。研究表明,大脑在发育过程中,在两岁、三岁之间会生成很多的树突和轴突,从而形成非常复杂的网络,这个过程被称神经网络的可塑性,而这与人工神经网络上的矩阵权重训练有异曲同工的相似性。

神经科学家正在尝试使用实验得到的大量人脑生物数据,从不同侧面来揭示生物智能的结构和功能基础。从微观神经元突触工作机制及其特性,到介观网络连接模式,再到宏观脑区间的链路及其协同特性,这些实验及机理研究所发现的人脑多尺度结构与功能机制将对构建未来类脑智能神经网络模型提供重要启发。为了开发出人类智能的孪生硅元素版,适当了解一些神经科学的基本情况还是很有必要的。 |

|